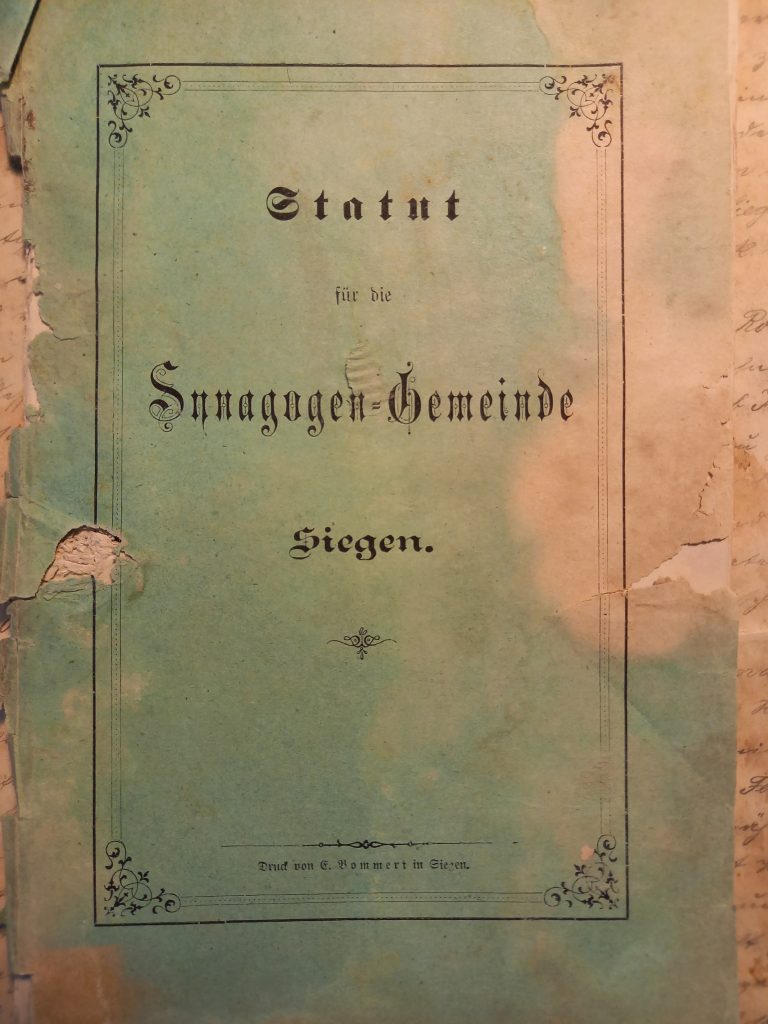

Im 20. Jahrhundert wandelte sich dieser Ort mehrmals in seiner Funktion und seiner Bedeutung. Von 1904 bis 1938 stand hier die Siegener Synagoge. Sie war ein Schutzraum für die jüdische Glaubensgemeinschaft. Auf den Grundmauern des am 10. November 1938 mutwillig zerstörten Gotteshauses errichtete die Stadt 1940 einen Luftschutzbunker. Diesen neuen Schutzraum durften die Mitglieder der Synagogengemeinde aufgrund der rassistischen Gesetze nicht mehr betreten. Heute beherbergt der Bunker das Aktive Museum Südwestfalen, einen Lern- und Dokumentationsort über die Zeit des Nationalsozialismus.

© Foto: Sammlung AMS

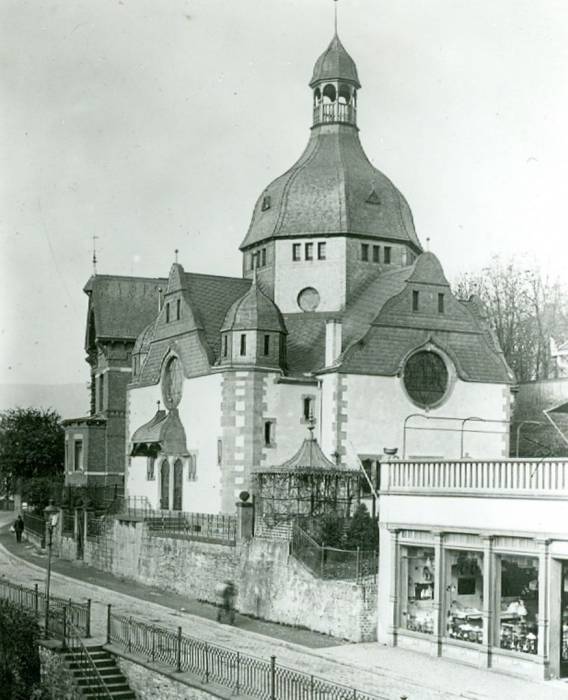

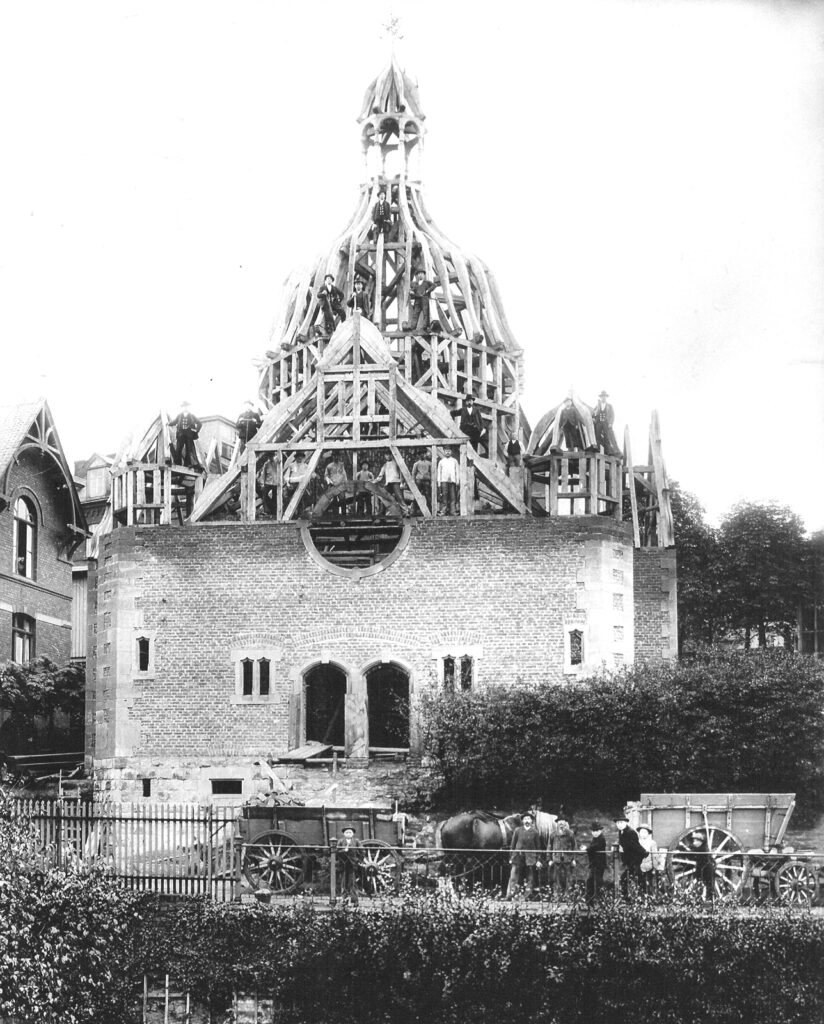

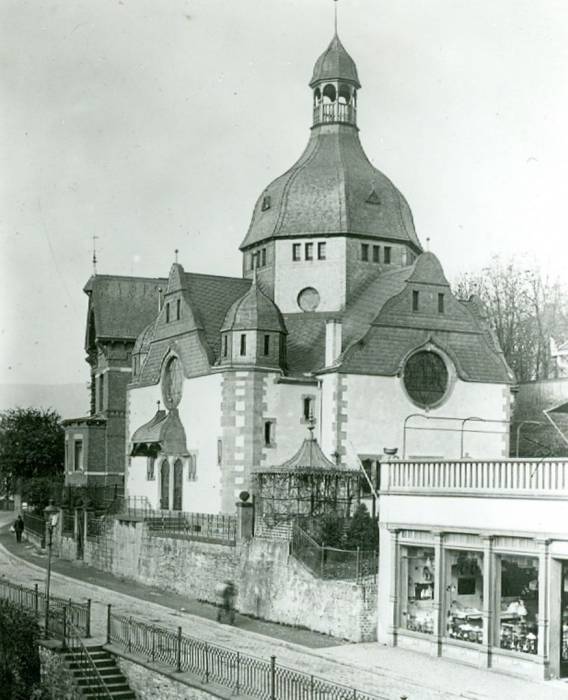

Die Synagoge

Fotograf: Heinrich Schmeck, Repro: Anja Elisabeth Witte/ © Berlinische Galerie

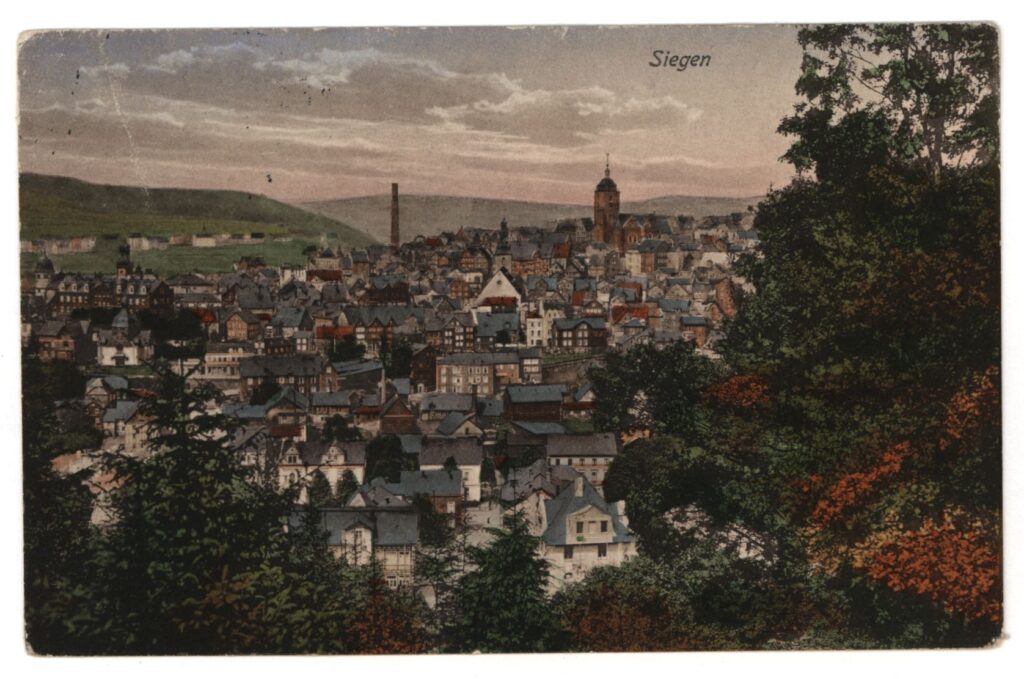

Am 23. Juli 1903 verlegte die jüdische Gemeinde für ihr neues Gotteshaus den Grundstein. Die Baupläne stammten vom Berliner Architekten Eduard Fürstenau. Für die Bauleitung verantwortlich war der Siegener Architekt Hermann Giesler. Die feierliche Einweihung fand am 22. Juli 1904 statt. Durch die prominente Lage der Synagoge nahe dem historischen Stadtkern war die jüdische Gemeinde erstmals öffentlich im Siegener Stadtbild präsent.

Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialist:innen 1933 begann im Deutschen Reich die Ausgrenzung und Verfolgung jüdischer Bürger:innen. Auch in Siegen wurden Jüd:innen zunehmend aus dem öffentlichen Leben verdrängt und ihrer wirtschaftlichen Lebensgrundlagen beraubt.

Der 10. November 1938 war ein besonders einschneidendes Erlebnis. In der Nacht vom 9. auf den 10. November zerstörten Mitglieder der SS, SA und anderer Organisationen reichsweit Synagogen, Geschäfte jüdischer Inhaber:innen und Privatwohnungen. Etwa 1400 Synagogen in Deutschland und Österreich wurden beschädigt oder zerstört, Menschen misshandelt und in Konzentrationslager verschleppt. Als Vorwand nutzten die Nationalsozialist:innen die Ermordung des Botschaftssekretärs Ernst vom Rath in Paris. Vom Rath war am 7. November von dem jungen jüdischen Mann Herschel Grynszpan angeschossen worden.

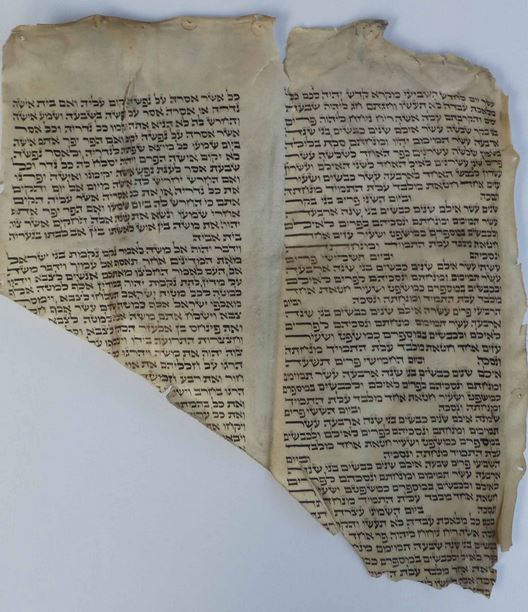

In Siegen verhaftete die Polizei am 9. November zahlreiche jüdische Männer. Sie wurden im Rathaus festgehalten und dann in das Konzentrationslager Sachsenhausen deportiert. Am 10. November steckten SS-Männer auf Befehl des örtlichen SS-Führers Heinrich Lumpe die Synagoge in den Mittagsstunden in Brand. Hunderte Schaulustige sahen tatenlos dabei zu, wie das Gotteshaus bis auf seine Grundmauern niederbrannte. Niemand griff ein. Polizei und Feuerwehr verhinderten lediglich das Übergreifen des Brandes auf die umliegenden Gebäude. Nach seiner Freilassung aus dem KZ bot der Vorsteher der Siegener Synagogengemeinde Eduard Herrmann den Mitgliedern der Gemeinde einen Raum in seinem Wohnhaus an, um darin Gottesdienste abzuhalten.

Synagogenbrand in Siegen am 10. November 1938, © Fotosammlung des SHGV, Fotograf: Erich Koch

Der Bunker

© Foto: Jannik Weber / AMS

Die Verhandlungen zwischen der Stadt Siegen und der jüdischen Gemeinde um den Erwerb des Grundstücks am Obergraben begannen im Dezember 1938. Durch die antijüdische Gesetzgebung der Vorjahre hatte die Synagogengemeinde gar keine andere Wahl, als dem Verkauf des Grundstücks an die Stadt Siegen zuzustimmen. Die Übertragung des Eigentums auf die Stadtgemeinde Siegen erfolgte im Juli 1940.

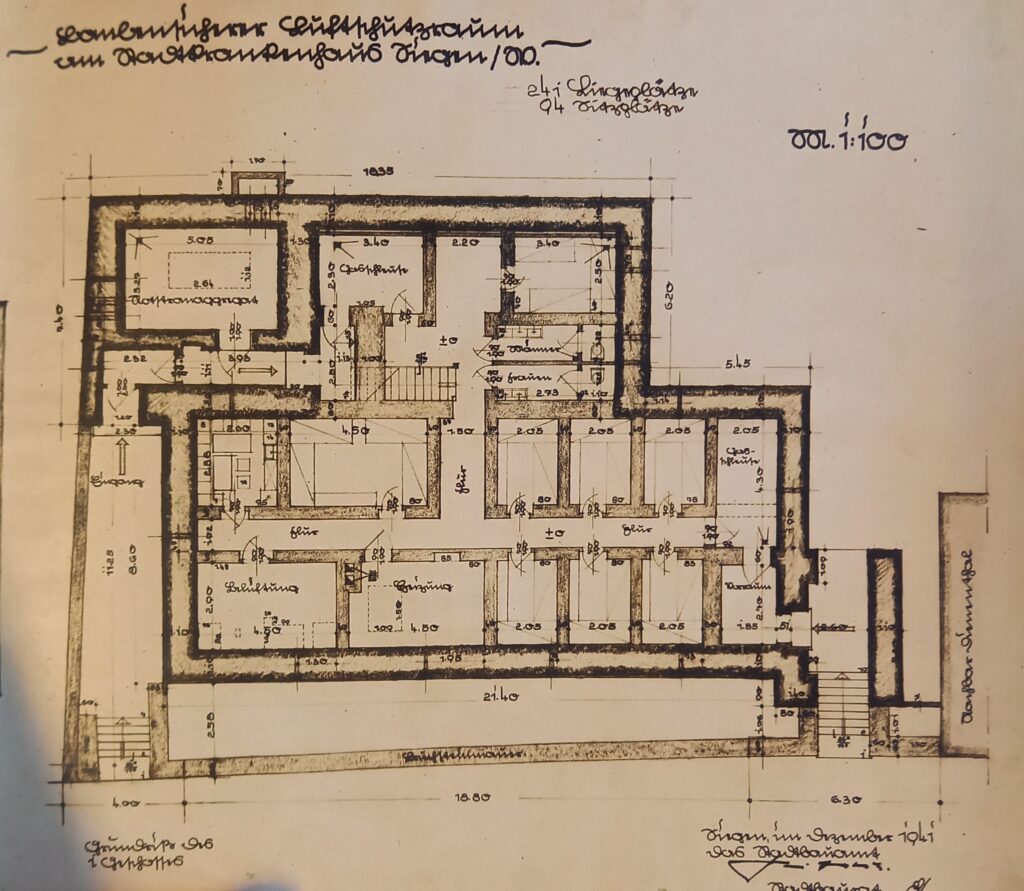

Die Stadt Siegen galt als bei Luftangriffen besonders gefährdet, da sie Standort kriegswichtiger Industrien und als Garnisonsstadt ein wichtiger Ort für Truppenergänzungen und -verschiebungen war. Daher war der Bürgermeister Alfred Fißmer zum Bau von Luftschutzeinrichtungen verpflichtet, ließ Hochbunker errichten und alte Bergwerksstollen bombensicher ausbauen. Auch auf dem Gelände der zerstörten Synagoge ließ die Stadt 1941 einen Bunker errichten. Er bot wahrscheinlich etwa 450 Personen Schutz. Dieser Schutz galt jedoch nicht für alle Menschen. Jüdi:innen, Kriegsgefangenen, Zwangsarbeiter:innen oder anderen Minderheiten wurde der Zutritt verwehrt.

Bauplan des Bunkers am Stadtkrankhaus, Stadtarchiv Siegen, Bestand D Stadtverwaltung, Nr. 1097

Aktives Museum Südwestfalen

© Foto: Sammlung AMS

Anlässlich einer kleinen Ausstellung der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit im Bunker bei der Gedenkveranstaltung am 9. November 1991 entstand die Idee, ein Museum einzurichten. Um die Idee zu verwirklichen, gründeten einige engagierte Mitglieder den Förderverein Aktives Museum Südwestfalen.

Am 10. November 1996 wurde das Aktive Museum Südwestfalen mit der Ausstellung „Von den Juden im Siegerland“ eröffnet. Seitdem ist das Museum stetig gewachsen. Der Name „Aktives Museum“ ist wörtlich zu verstehen. Interessierte Bürger:innen können sich aktiv beteiligen und in die Gestaltung miteinbringen. Eine aktive Auseinandersetzung mit Geschichte und Erinnerung ist ein wichtiger demokratischer Prozess, der stets neu ausgehandelt werden muss.